Y vos sos imbécil. Bobito. Vos sabés. Sería una lástima que fuera una mujer porque aunque acaba de meterse en un jardín no es precisamente el de Ronsard. Lo lamentaría mucho aunque en realidad no creo que lo sea. No son muchas las mujeres aficionadas a ese deporte brutal y despiadado aunque haya muchas aficionadas a los labios partidos de esos mismos hombres brutales y despiadados. Tampoco creo que una mujer fuera capaz de comentar de una forma tan inconsciente como lo ha hecho un mensaje sin haberse documentado antes, o al menos haber leído previamente los relatos de Cortázar. Ninguna mujer hablaría de deslices sin comprobar antes la cáscara de plátano (amarillo, con motitas oscuras) y el parte médico del hospital del tristemente deslizado (contusiones varias en la cabeza, fracturas en húmero y tercera falange del índice). No, me resisto a creerlo… así que, señor bobito… vaya moviendo las piernas de la mejor manera que sepa. Vos sabés.

Fíjese que hasta hoy creía que la tradición ancestral de decorar las estanterías del saloncito con los lomos de piel y nervios dorados de las obras completas de Dostoievski (y quien dice Dostoievski dice Cortázar) era patrimonio exclusivo de los españolitos, pero compruebo con amarga decepción que no sólo Lázaros españoles tuvieron amos hidalgos de apariencias. Y mire que me gustaría que usted no fuese argentino como parece, que uno ya se ha acostumbrado a los escritores y lectores que rascan su barriga en el mármol de las mesitas del café –tertulia de moda, con mucha jerigonza de muecas intelectualoides, mucho quitar y poner de gafas entre citas de galletitas de la suerte del restaurante chino de Pepe Lee, que también tiene su gracia el apellido con semejante y tan hispánico nombre. Pepe lee. Y un carajo. Uno, señor bobito, ya se va acostumbrando en esta nuestra España de “aparentes” a las presas que revientan y a los edificios que se caen con la primera puta que apoya el tacón en la pared, como se va a acostumbrando también al libro de Cortázar “Final de Juego” calzando la maldita mesa coja de la cocina. Mire que me va a costar aceptar que estas cosas también pasan en otros lugares del mundo. Que ya estoy viejo, señor bobito, para estas decepciones. Vos sabés.

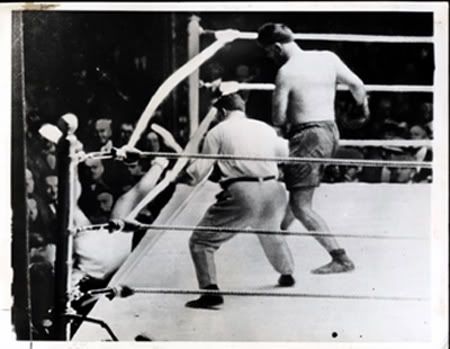

Y usted pensará ahora mientras lee (ojalá no se llame Pepe ni tenga un restaurante de comida china) que todo esto le parece excesivo para una pequeña equivocación. “Yo sólo pasaba por aquí… y creí… yo pensaba… pero no… quizá me equivoqué, no recordaba… me confundí” y toda esa sarta de ñoñerías absurdas que me provocan arcadas. Ni siquiera lástima. Sólo infinitas ganas de vomitar. Vomitarle encima, señor bobito. Vos sabés. Quizá si hubiera comentado un poema de la Stormi, incluso alguno de los que puse de Carver, quizá ahora debatiríamos su equivocación sentados bajo un tamarindo en el jardín tomando una taza de té verde con canela, cardamomo y una pizquita de laúdano, mientras alabamos el vuelo aleve de las aves livianas levitando sobre nuestras propias aliteraciones. Pero no. Fue a tocar equivocadamente en la puerta equivocada del tipo equivocado. También es jodida mala suerte, ¿eh? “Ni un solo comentario a ninguno de los mensajes y tuve yo que escribir uno. Más me valdría guardarme mi lengüita de lagartija en algún mefítico lugar del tracto intestinal y defecarla y que se la llevara el agua del urinario. Quién me mandaría…” Etc, etc… Comentar a la ligera un mensaje de boxeo. De Cortázar. ¿Pero a quién se le ocurre, bobito? Ahora se encuentra con su traje de los domingos, ése que se pone para ir a ese café tertulia donde se rasca la barriga y le mira el escote a la camarera para luego ir a casa y decirle a la mamá o a la parienta “voy a ver si escribo o leo algo mientras las musas del café aún me acompañan” para acabar mordiendo el bolígrafo e imitando el pulso firme de Onán mientras las tetas de la camarera aún le… acompañan. Sí, justo ahora se encuentra con ese mismo traje impoluto, a media noche, en un callejón oscuro del Barrio de Nueva Pompeya, donde los pibes desde pequeñitos golpean las paredes para fortalecer los nudillos y se parten la cara imitando a Firpo, a Carlitos Monzón o a Justo Suárez, y con un tipo con muy mala baba al que acaba de acusar de un desliz sin ni siquiera haberse tomado la molestia de leer antes el relato y documentarse. Para deslices, señor bobito, los de su señor padre en el burdel de la Negra Tomasa o los de su puta madre con el repartidor de la leche. Esos sí son deslices en toda regla. Vos sabés. No le basta con meterse en la casa del Negro, escuchar de su boca la historia del Toro de las Pampas, mirar sus fotos, sino que se atreve a hablar de deslices inexistentes. Ahora no diga que no entiende que le esté metiendo “duro y parejo”, que decía el patrón de Justo Suárez en ese cuento que no se tomó la molestia de leer antes de comentar. “Dále ápercat, dále ápercat”, decía. Y eso hago: Encajarle la biaba, a ver si saca de una vez el libro de debajo de la pata de la maldita mesa coja de la cocina. Y lea, carajo, aunque no se llame Pepe ni tenga un restaurante de comida china. Que también tendría maldita la gracia. Vos sabés.

Por Horacio Pagani, del Diario Clarín. (Anotaciones en cursiva: Sutpen)

“Antes, en la prehistoria deportiva, se forjaban así los ídolos: de boca en boca, de emoción a emoción, de verdad a leyenda. Y no había dudas en la memoria popular. No hacía falta la evidencia de la televisión. Alcanzaba con el relato vertical y sincero, con el sentimiento compartido. Claro, se necesitaba pasta para llegar a la cima del reconocimiento, como siempre. O más que ahora, simplemente. Justo Suárez, el Torito de Mataderos (alter ego de Cortázar en el relato por boca de quien habla) , reunía todas las condiciones: infancia pobre, 24 hermanos, lustrador, vendedor de diarios, mucanguero (mucanga era la grasa liviana que bajaba por las canaletas de los mataderos), buena estampa, coraje ilimitado adentro del ring, simpatía afuera (si el afiche de su sonrisa se parecía a la de Gardel), fidelidad a su clase, amigo de los pibes, matrimonio joven con una telefonista, Pilar Bravo, Estados Unidos, ascenso social, "voiture" amarilla, ropa importada, caída estrepitosa, abandono de su mujer, miseria, tuberculosis y muerte a los 29 años. Por eso, cuando su cuerpo fue traído de Cosquin, y el cortejo fúnebre enfilaba hacia la Chacarita, una marea humana levantó el cajón y lo llevó en vilo hasta el Luna Park para ofrecerle el adiós agradecido en un velotorio de congoja memorable.

Justo Suárez pasó como un relámpago por la vida. Llegó como un regalo de Reyes -la noche del 5 de enero de 1909- a una casa modesta, vecina a los corrales de Mataderos (de ahí su apodo), donde sobraban hijos y faltaba el pan. A los 9 años ya trabajaba a los 19 era boxeador profesional, y a los 29 todo había terminado. Le alcanzaron 29 peleas para convertirse en el ídolo de los argentinos, allá en los años 30, cuando golpeaba la crisis de la depresión económica mundial, cuando la figura de Luis Angel Firpo se esfumaba en la memoria, cuando el boxeo -casi una rebelión contra la pobreza- convocaba multitudes en el Parque Romano, en la vieja cancha de River, en el Luna.

La comunicación fue inmediata. Su velocidad, la potencia de sus golpes, su generosidad, su valentía, le valieron un campeonato de novicios, dos de veteranos y dos coronas sudamericanas, como aficionado. "Tenía un estilo sin estilo"(“Una vez en El Gráfico un coso escribió que yo no tenía estilo. Me dio una bronca, te juro”.) , lo definió el recordado Félix Daniel Frascara. Categoría liviano, 48 peleas, todas ganadas, 42 antes del límite. Ya era el Torito y marcó el hito: la irrupción de la "orilla" en el mundo del boxeo, hasta entonces exclusivo de "niños bien". Cada pelea suya era una fiesta. Camiones desbordantes de admiradores llanos, ruidosos y espectaculares, con sus matracas, bocinas y bombas de estruendos lo acompañaban. Lo formó Diego Franco, pero fue Pepe Lectoure (el tío de Tito) (A quien Justo Suaréz llama en el cuento patrón: “Mala pata, patrón", le dije. Qué más le iba a decir. Él dale que dale al tabaco”.) quien llevó el timón de su carrera. Pasaron Moya, Bianchi, Mallona, los Marfut, Venturi Fernández, Rayo, y algunos otros, hasta que llegó el momento clave: el choque por el titulo argentino con Julio Mocoroa, ( “Y a Mocoroa igual, qué querés. Flor de leñada, viejo, se me agachaba hasta el suelo y de abajo me zampaba cada piña que te la debo.”) otro legendario. Justo era la imagen del barrio, el peleador frontal, el ídolo popular. Mocoroa representaba a la clase media, al estudiante de odontología, al estilista, al campeón. Ganó Suárez por puntos y trepó a la gloria deportiva, al esplendor mundano. (“Vos sabés que esa noche después de la pelea nos juntamos en un bodegón, estaba toda la barra y fue lindo verlo al pibe que se reía, y me dijo qué fenómeno, che, cómo fajás, y yo le dije te gané pero para mí que la empatamos, y todos brindaban y era un lío que no te puedo contar...”)

Ya había ganado una fortuna cuando viajó por primera vez a Estados Unidos. Y arrasó. Glick, Perlick, Flowers (Bruce Flowers a quien Cortázar hace referencia en el cuento: “El negro, cómo se llamaba el negrito, Flores o algo así. Duro de pelar, che. Un estilo lindo, me sacaba distancia vuelta a vuelta.”), Ray Miller, Kid Kaplan. En el segundo viaje -en busca del titulo mundial- tropezó con Billy Petrole (“El expreso de Fargo”, a quien Cortázar se refiere como el rubio: “A lo mejor yo lo miré así al rubio esa noche. Qué sé yo, para acordarme estaba. Qué biaba, hermano. Ahora no vas a andar disimulando. Te fajó y se acabó.”), un temible "probador" de figuras. Y perdió estrepitosamente en nueve asaltos. Perdió su primera pelea y "perdió" el amor de Pilar Bravo. El fantasma de la tuberculosis ya lo había atrapado. Y el declive fue cruel y vertiginoso. Victor Peralta (“Otra que ganar, si no me salía nada, y vos sabés cómo pegaba Víctor. Ya sé, ya sé, yo le ganaba con una mano, pero a la vuelta era distinto. No tenía ánimo, che, el patrón menos todavía, qué te vas a entrenar bien si estás triste.”) le quitó el titulo y se ganó el odio popular. Quiso volver, doblado por su enfermedad y lloró Pathenay, su último vencedor, como lloró el estadio entero, frente a esa caricatura de boxeador que quería seguir peleando contra su propia sombra.

Murió tres años después, el 10 de agosto de 1938, en un hospital de Cosquín, con la única compañía de su hermana, en la miseria total y con la sonrisa ojerosa.

No importa si se lo vio o no sobre un ring. La memoria popular lo hizo ídolo. El primero del boxeo argentino. Y por eso la proyección no tiene límite en el tiempo.”

[Otros boxeadores a los que Cortázar hace referencia en el cuento son el El “Tani” Loayza (“La noche del Tani, te acordás pobre Tani, qué biaba. Se veía que el Tani estaba de vuelta. Guapo el indio, me sacudía con todo, dale que va, arriba, abajo.”), Luis Rayo, púgil español de depurada técnica (“No te voy a decir que yo era como Rayito, eso era para ir a verlo, pibe, y Mocoroa lo mismo.”), el campeón de peso liviano de Inglaterra, Fred Webster, que Suárez noqueó en la primera vuelta para estupefacción del príncipe Eduardo de Windsor, presente en el ringside (“y te acordás que decían que era el campeón de Inglaterra, o qué sé yo qué cosa. Pobre rubio, lindo pibe. Me daba no sé qué cuando nos saludamos, el tipo chamuyó una cosa que andá a entendele,”) entre otros de menos calado, como Juan Carlos Casalá, el uruguayo.]

Ahora, si fuera un tipo sensato se comería su orgullo y no volvería a pisar El Ciento, pero mucho me temo que habrá una próxima vez y esa próxima vez no le cogeré con el traje de los domingos puesto. Así ha de ser. De hecho no podría ser de otra manera. Pero tendrá que mejorar ese juego de piernas. No hablamos de la Stormi. Hablamos de Firpo, de Justo Suaréz, de Jack Dempsey… y de Cortázar. No hay lugar al tamarindo salvo para mear en el tronco sus iniciales.

:/